京都維新の会 新人議員研修受講。京都に求められている姿勢とは?

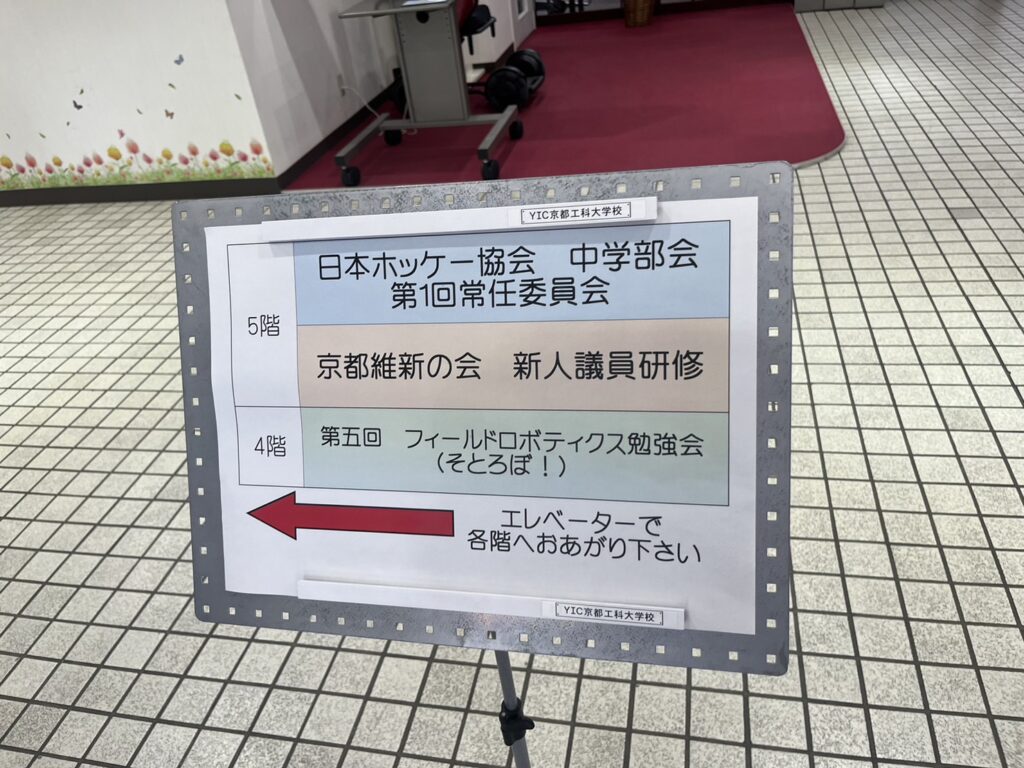

本日は京都維新の会主催の新人議員研修に参加しました。

しかも講師は日本維新の会の政務調査会長の音喜多駿参議院議員。

政務調査会長自ら講義に来て頂けるとは大変ありがたいことです。

ちょうど先週に日本維新の会主催での新人議員研修を受講したところでしたが、今回は京都維新の会主催の新人議員研修。

記事①:統一選で365人初当選の維新、異例の新人研修「先生と呼ばれ調子に乗らないように」

https://news.yahoo.co.jp/articles/4b64e9c65bc621d3e1b7ec6dba471146b9192705

実は今回の研修は京都独自であり、ここまで密に研修をやるのも珍しいことで私は初めての経験です。

では、なぜ京都では独自に新人議員研修をしたかというと京都独自の事情があります。京都府議会では日本維新の会と国民民主党が、京都市議会では日本維新の会と京都党と国民民主党が統一会派を結成したことにより、維新としての政治的スタンスを改めて周知する必要性が高まったと考えます。

記事②:国民、維新が合流 京都府議会と京都市議会

https://www.sankei.com/article/20230428-Z6BGKM4GLBI67A2X7QJYGBQN4M/

※会派とは、議会運営について活動を共にする複数の議員で構成されるチームのような集まりです。基本的には、同じ政党内で組むことが多いのですが、政策が近しい政党や議員と組むことや、議会改革を目的に組むこともあります。

会派を組む際に同じ政党内だけで組む方が、政党としての政策を100%の純度で訴えることができます。一方、他の政党や政策が近しい議員と会派を組むことにより会派としての影響力を増やすことができる代わりに、政党としての政策を100%訴えることが難しくなります。

要は他議会でも共通して言えることが、他の政党と会派を組む際はメリットとデメリットを見極めて組むことになります。

今回の研修では、京都維新の会の新人議員に対して以下のことを中心に講義内容でした。

≪研修内容≫

・野党とは何か

・議会運営について

・人事院勧告の維新のスタンスについて

講義内容は日本維新の会の基本的政策から、議会でのスタンス、政策立案、陳情に至るまで幅広く明日からも使える知識やテクニックを含めた内容でした。

京都では、2024年2月には京都市長選挙を控えていることから、京都市会や他の京都維新の会の所属議員が所属している会派の動向に注目が集まっています。

京都維新の会に求められている姿勢とは、「現政権に対しての新しい選択肢」の提示かと私は考えています。

私も京都維新の会のメンバーの一員として、皆様から頂いたご期待に沿えるよう、学んだことを着実に実行に移していきます!

まずは、明日の5月22日(月)~26日(金)に開催される5月臨時議会を全力を尽くして参ります!

写真は移動中の朝倉りょう京都市議(中京区)とのツーショット。